1973, c’est l’année de mon bac. Je suis tiraillé entre littérature, dessin, sciences, musique, dans la plus grande confusion, d’où surnage une seule certitude : je suis habile de mes mains.

À la recherche de la convergence entre arts et sciences

Par curiosité je visite l’exposition « Sciences, Formes, Couleurs », au Palais de la Découverte, où l’ONERA (Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales) présente ses travaux en Mécanique des Fluides. Là, comme un coup de foudre, ces images extraordinaires se superposent dans mon esprit aux dessins de Léonard sur le mouvement de l’eau. Je vois en un éclair ce que je ferai en art. Ce que montrait l’Onéra, c’était la suite des études initiées 5 siècles auparavant par le fondateur de cette science que l’on appelle la Turbulence. Léonard avait extrapolé ses analyses méthodiques à des visions d’apocalypses sur le thème du Déluge universel, anticipant au passage l’art abstrait.

Disons les choses sans détour : je ne savais rien ni de la science qui m’était ainsi dévoilée, ni de l’art que j’allais choisir pour tenter de donner un prolongement à ces dessins restés sans suite. Alors, je fais le point : j’ai un grand-père physicien, directeur de laboratoire au CNRS, un père sculpteur ; ils pourront bien m’aider le moment venu. Après une année de mise à niveau en dessin et le service militaire, en 1975 je prends le problème de front, et me donne un programme en 5 points.

L’apprentissage du métier de sculpteur

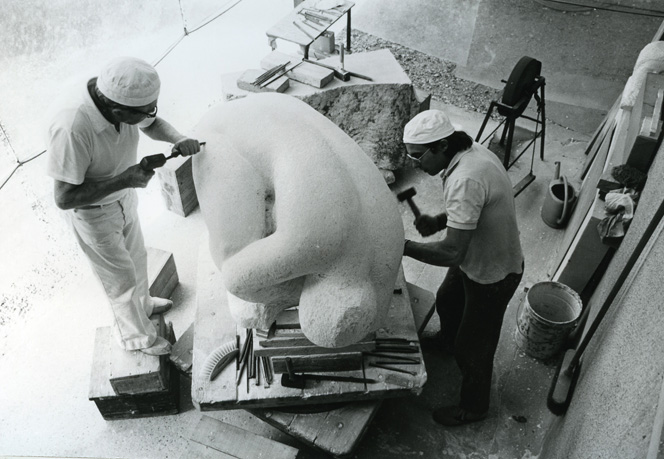

Rien ne pousse à l’ombre des grands arbres, dit-on ; comme je sais la voie que je prendrai plus tard, il me sera facile de « tuer le père ». En attendant, je recueille l’héritage d’un vieux maître des années 30, à qui l’âge — il a 77 ans — non seulement n’a pas ôté la pleine possession de ses moyens, mais au contraire a donné la maîtrise pour amorcer ce que pierre Restany appellera « La grande période finale », dans le livre qu’il lui consacrera en 1999. J’aurai l’insigne privilège de la vivre de l’intérieur.

Compte tenu des orientations de l’art du moment, cette connaissance du Métier me fait passer directement d’apprenti à la catégorie « fossile vivant ». Pour assumer cette condition, je deviens professeur de dessin et de perspective-descriptive, encore un autre lien avec les sciences exactes.

En attendant, tailler le marbre ne s’improvise pas, l’erreur est interdite. La plus extrême tension des formes, longuement apprise avec l’anatomie humaine, c’est un invariant. Une grammaire formelle qui est celle des formes de la nature, turbulence incluse.

La méthode au service de l’expression artistique

Pour la méthode, je ne crois pas à l’artiste démiurge. Mais je crois aux visions du monde propres à chaque époque, et que nous sommes peut-être là pour clarifier, ce qui suppose de s’ouvrir aux véritables révolutions de notre temps qui viennent surtout des sciences, il faut bien le reconnaître. En effet, jamais, dans toute notre histoire, on n’avait été en mesure ni de peser l’univers, ni d’en raconter l’aventure depuis la singularité initiale, ni d’en formuler les évolution possibles.

Dans le domaine qui m’intéresse, l’expression de l’énergie, ces nouveaux concepts (couplage de l’espace et du temps, comportement probabiliste de la matière aux petites échelles, entropie, intrication ) sont des prés-requis pour tenter d’y voir un peu plus clair. Raison d’abord, émotion après.

Le titre de l’exposition de Meudon : « la Quête de l’Unité », je l’ai emprunté à l’ouvrage éponyme d’Étienne Klein et Marc Lachièze-Rey, livre qui fait le point sur la recherche de la théorie du « Tout » qui un jour peut-être, reliera, en les rendant intelligibles, des échelles d’observations encore contradictoires.

Évolution de mon art vers une quête d’explication scientifique

En 1982, à mesure que je sentais venir la fin de mon apprentissage compagnonique, je cherchais à me documenter sur les travaux de l’Onéra entrevus près de 10 ans auparavant. Je ne trouve rien. À cette époque, ce qu’on appelle les sciences du Chaos, dont la turbulence fait partie, n’ont pas encore franchi le seuil des labos de recherche. Mon grand-père, qui avait un temps secondé le directeur de la physique, m’oriente vers le centre Onéra de Châtillon, juste derrière chez lui.

Commence alors pour moi une sorte d’initiation parallèle, grâce à la gentillesse d’Henri Werlé, aux subtilités des visualisations en analogie hydraulique, dont il était le chef de département. Les images fixes de l’exposition de 1973 prenaient vie, des colorants sortant de maquettes plongées dans un courant révélant la structure des traînées aérodynamiques propres à telle ou telle forme, selon leur incidence ou leur vitesse. C’était de la science expérimentale (les calculs venaient après), et comme c’était du concret : de la vraie eau, une cuve de verre dont on pouvait faire le tour, avec une maquette réelle à l’intérieur, il m’était facile de comprendre. Il me suffisait de regarder, puis de dessiner ! Avec le recul, je me rends compte que j’ai eu la chance d’arriver au bon moment, juste avant que le calcul numérique ne rende obsolètes toutes ces manipulations. J’ai vu fonctionner les cuves hydrodynamiques dont on peut dire qu’elles prolongeaient en droite ligne les premières expérimentations de Léonard : de l’eau, un obstacle, des volutes en aval, un observateur.

C’était fascinant, et d’autant plus fascinant que je n’avais objectivement rien à faire là : pensez-vous, un centre de recherches de réputation mondiale, dépendant du ministère de la Défense, et dont la plupart des études relevaient du secret ! Werlé d’ailleurs ne m’appelait que lorsqu’une manipulation pouvait être divulguée. Et c’était fascinant parce que c’était la Nature elle-même qui, piégée dans une boîte, livrait un peu de ses secrets. Avec ses variables aléatoires : un montage, si précis soit-il, laissera passer de petites asymétries, comme dans le réel. Je m’en servirai pour donner un peu d’imprévu dans les sculptures que je ferai à partir de ces travaux.

En retour, il m’arrivait de convier Henri Werlé à passer à l’atelier vérifier que je n’allais pas trop loin dans l’interprétation, comme on ouvre un livre d’anatomie pour contrôler l’insertion d’un muscle. Lorsque je présentai mes travaux à la faculté des sciences de Bordeaux en 1999, la professeure de Mécanique des fluides, que je ne connaissais pas, me dit se servir de la photo d’une de mes sculptures pour expliquer à ses étudiants ce qu’est un « dipôle ». J’avais atteint mon but : faire une œuvre d’art qui ait à la fois une signification esthétique, et une réalité physique. Ne pas faire de fautes.

Autre moment privilégié, qui me permettra de voir fonctionner une soufflerie à rafales, cette fois sur le site Onéra de Chalais-Meudon, avant qu’elle ne cède la place, à son tour, au calcul numérique : nous sommes en 2005, Année Internationale de la Physique, et l’Onéra me contacte pour réaliser une œuvre qui associe un chercheur et un artiste.

Bruno Chanetz sera mon guide, cette fois dans le domaine encore inconnu pour moi des vitesses hypersoniques. Ce sont des rafales à Mach 10, aspirées par une sphère à vide de 500 mètres cubes, que je verrai répandre leurs ondes de chocs. Plus de turbulence à ces vitesses, seulement des interférences de chocs, qui me donneront le titre de ma sculpture. Là encore, l’expérience de laboratoire rend accessible à l’entendement, par les sens et l’esprit, ce que peut représenter l’explosion d’une supernovae, par exemple, régie par de semblables phénomènes.

Encore et toujours la nature !

À propos de nature, au début des années 80, passant par hasard devant Gabay, la librairie scientifique près du Panthéon, je vois en vitrine le livre de Benoit Mandelbrot : « la Géométrie Fractale de la Nature ». Trop cher pour moi ; mais enfin, une nouvelle fenêtre s’ouvrait dans mon esprit. Y avait-il un rapport entre cette approche pluridimensionnelle de la nature que je cherchais confusément, et les concepts avancés par Mandelbrot ?

Selon ses propres termes : « la turbulence peut et doit être regardée comme le prototype même de phénomène fractal ». Fractale est un mot forgé par lui, dérivé de fractus — fragment — pour exprimer le caractère parcellaire (discret disent les mathématiciens) de la Nature.

En résumé, il s’agit d’une modélisation informatique des formes naturelles permettant d’en exprimer l’auto-similarité, et de construire aussi bien des chaines de montagnes que des réseaux végétaux, bactériologiques, artériels ou aquatiques.

Qu’entend-on par auto-similarité ?

Versez quelques gouttes de lait dans votre café du matin : vous assisterez à la naissance de ce que l’on appelle la turbulence : des enroulements en apparence chaotiques. Puis, si vous êtes sur le Pont Neuf, par exemple, regardez les sillages à l’aval de l’une des piles ; puis levez les yeux au ciel et regardez les méandres des nuages : ce sont les mêmes structures. On est déjà passé du centimètre à des dizaines de kilomètres. Maintenant, grâce aux sondes et aux télescopes, regardons encore plus loin. Sur Jupiter on retrouve de semblables enroulements, et cette fois à une échelle colossale : dans la seule petite tache rouge, on peut loger 3 fois notre planète ! Et cela jusqu’aux dimensions inimaginables, se chiffrant en centaines de millions d’années lumières, des amas galactiques.

Je me souviens d’une conférence de Mandelbrot à la faculté des sciences d’Orsay, le 17 juin 2002, où j’avais noté ces phrases : « dans la nature, presque tout est rugueux, et les scientifiques ne s’intéressent qu’au simple et au lisse ». Et plus loin : « l’auto-similarité permet de mesurer la rugosité ». Mais mesurer, c’est comprendre ! Ainsi, ces quelques concepts très puissants : auto-similarité, mais aussi la sensitivité aux conditions initiales de Lorentz et Ruelle — le fameux effet papillon — les corrélations à longue portée de Prigogine, les ruptures de symétries, les structures dissipatives, m’auront permis de comprendre, et j’espère mener à bien, le programme tentaculaire que le hasard d’une rencontre avait placé sur mon chemin.

C’est un nouveau regard porté sur la Nature, où se rejoignent par nécessité artistes et scientifiques.

Après avoir longuement cherché un confrère ayant eu les mêmes curiosités , j’ai fini par découvrir des aquarelles et peintures de toute évidence inspirées par des arborescences fractales . Il s’agissait de Jean-Paul Agosti, que Alain Le Méauté avait mis en relations avec Mandelbrot à la fin des années 70, dès la parution de son ouvrage. Bien d’autres artistes, dont Nachume Miller, lui aussi avec les Déluges de Léonard, ont suivi le mouvement dans les années 80, donnant naissance à l’Art Fractaliste.

Agosti et moi partageons la même ambition de ré-enchanter le monde, mais sans remettre en cause ni la peinture ni la sculpture, pour ne pas s’amputer de leur charge émotionnelle. Si les Déluges, avec leurs destructions, anticipaient de cinq siècles les inquiétudes sur l’avenir de la planète, la force qui s’en dégage peut aussi incarner une énergie positive ; en tout cas, c’est dans ce sens que je travaille.

Retour vers le lien avec les forces de la nature

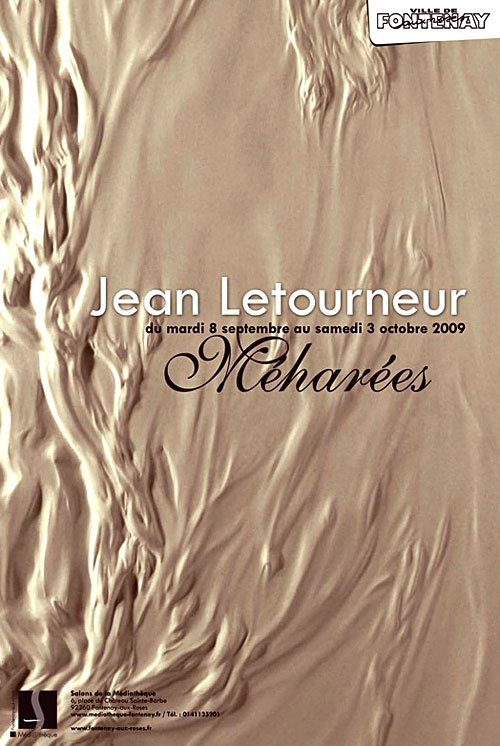

Pour les familiers des plages du Cotentin, les traces laissées par la mer à marée basse, sans cesse renouvelées, sont un émerveillement. Mais si on les regarde comme des empreintes négatives analogues aux moules des sculpteurs, alors, du plâtre coulé à l’intérieur donnera le positif, qu’on appelle l’épreuve, et qui n’est autre que la sculpture elle-même ! Ce sont un peu comme ces fossiles que l’on retrouve écrasés entre 2 couches de sédiments, et dont les paléontologues reconstituent la volumétrie initiale. Par analogie avec le désert des mystiques, j’ai appelé « Méharées » les promenades que je dois effectuer avant de choisir le morceau valant la peine d’être estampé.

« Dans le désert, je vaux ce que valent mes divinités » disait Saint-Ex. Les miennes restent les manifestations les plus élémentaires de l’énergie : du sable — le milieu granulaire cher à Mandelbrot — de l’eau, du vent et des dunes.

Pratiquement, la route est longue. Il faut d’abord amener à pied d’œuvre tout le matériel nécessaire au moulage : plâtre, eau, filasse, bois… puis veiller à opérer rapidement, avant que la marée ne vienne ruiner le projet. Ensuite retourner la plaque de plâtre sans la briser, enlever le sable qui colle dessus, puis essayer tant bien que mal de la traîner jusqu’à la route. C’est du sport.

La suite dépend un peu de l’interprétation : les combinaisons de modèles différents sont toujours possibles avec ces formes fractales, toutes les échelles pouvant s’entremêler. Je retravaille la plaque soit avec du plâtre, soit avec de la terre glaise. Dans les deux cas, je reprends la première estampe, puis son moule, pour terminer dans le tirage, qui sera le relief définitif.

Cette première étape trouve son prolongement dans des transpositions en marbre, et là je dois tout re-sculpter selon la logique des retraits de matière seuls, et dans des estampes numériques qui me permettent d’ajouter de la couleur. Mais pas à la façon d’un peintre : la mise en couleur reste toujours inféodée au relief et à son éclairage.

Mon passage par les labos de recherches me permet d’analyser la réalité des formes pour les mettre en tension, de telle sorte que chaque détail, tout en s’intégrant aux grandes structures, puisse avoir une existence autonome potentielle. C’est comme si, en mêlant toutes les échelles d’observations, j’arrivais à en surdéterminer les relations, par la multiplicité des chemins de lecture. Pour arriver à une sorte de représentation de flux entrecroisés d’énergies invisibles.

Cette période des « méharées », réalisées pour la plus grande partie entre 1996 et 2006, correspondait de plus à une période de doute, en échos au livre de cet autre grand méhariste que fut Théodore Monod : « Et si l’expérience humaine devait échouer ? ». Me débarrasser pour un temps de la figure humaine n’était pas pour me déplaire. Ce qui distingue ces « Méharées » de simples estampages, c’est l’esprit qui les anime.

Le corps : convergence entre arts et sciences

Formes Humaines, pour reprendre le beau titre du défunt salon parisien, où j’exposais en 1984 mes dessins préparatoires pour un « Discobole ». Si le discobole, et précisément celui de Myron, vieux de 2500 ans, continue de ressusciter à chaque olympiade, c’est que son geste incarne à lui tout seul le sport en général, et sa symbolique en particulier. La tentation était grande d’en renouveler l’apparence, et d’exprimer le dynamisme du lancer moderne (une double volte en translation), contrastant avec la posture statique des anciens Grecs.

Je pris le parti de montrer l’interface entre le corps et l’air déplacé. Dématérialiser l’un, et matérialiser l’autre. À partir de kinogrammes du lancer d’Al Oerter (l’homme aux 4 médailles d’or), je décomposais sur des croquis perspectifs les trajectoires des mains, du bassin, des pieds, puis synthétisais le tout sur 3 grands dessins, en posant l’analogie entre l’air déplacé par le lanceur et les études de l’Onéra sur les voilures tournantes avec incidence et en translation. Les rapports de vitesse sont compatibles. Sans oublier la leçon des Anciens longuement apprise dans ma jeunesse, selon laquelle seule la prise en compte du temps permet au sculpteur de donner l’illusion du mouvement.

Mon Discobole montre le moment d’accumulation maximale d’énergie, juste avant la libération de l’engin, mais sans le figer. Ce n’est pas un instantané, mais l’addition d’états décalés dans le temps : le bassin de face, en avance par rapport aux épaules, en avance par rapport au bras droit, par rapport à la main. Des chaînes musculaires combinées avec des chaînes de turbulence, de durée encore plus longue. Les premières ne sont pas dégradées, mais simplement étirées ; les secondes se dissipent à mesure qu’elles s’éloignent du moment où le disque va commencer son plané.

La sculpture est un art de l’espace, mais aussi du temps, ne l’oublions pas.

Je n’ai retenu des dessins préparatoires que la dernière volte, car je compte bien un jour tailler cela dans un bloc de pierre de 2 mètres 40 pour être dans la norme des Grecs. Environ 20 tonnes sorti de carrière, ce n’est déjà plus raisonnable pour un homme seul ! Presque trente ans pour finir la maquette au tiers, encore trente pour l’échelle 1 : je n’aurai que 90 ans, cela devrait pouvoir aller…